ふれあい体験は“環境教育”や“いのちの教育”になるの?

こんにちは、Muiの山本です!

動物に直接触れることができる『ふれあい動物園』。今では日本全国で見かけますし、イベント等で一時的に開催されることもありますね。

“生きものを思いやり、自然を大切にする心を育むため”

“いのちの教育のため”

動物のふれあい事業は、しばしばこのような目的のもと行われています。

実際のところ、どうなのでしょうか?今回は、動物ふれあい事業について『教育』にスポットを当てながら考えていきます。

"ふれあい"の現場を訪れて

私たちはこれまで、数々の現場を訪問してきました。

その中で幾度となく目にしてきたのが、動物たちの悲惨な姿です。

手足を掴まれ宙づりに。

ふれあいの現場では、触りやすいように

狭い空間に動物を閉じ込めていることが多いです

そのうち見つかり、追いかけられ、散り散りに逃げていきました

撮影のために、動物が長時間の拘束や不自然なポーズを強いられたり。

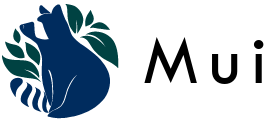

パンティング(ハアハア息をする)をしていたメンフクロウ。

暑さの他、ストレスでも見られる行動です。

スタッフに声をかけたところ「問題ない」との返答

モルモットたちは箱の中に隠れていました

子どもが野菜を食べない動物に悪態をついたり、「コイツむかつく」などと発言する場面も…

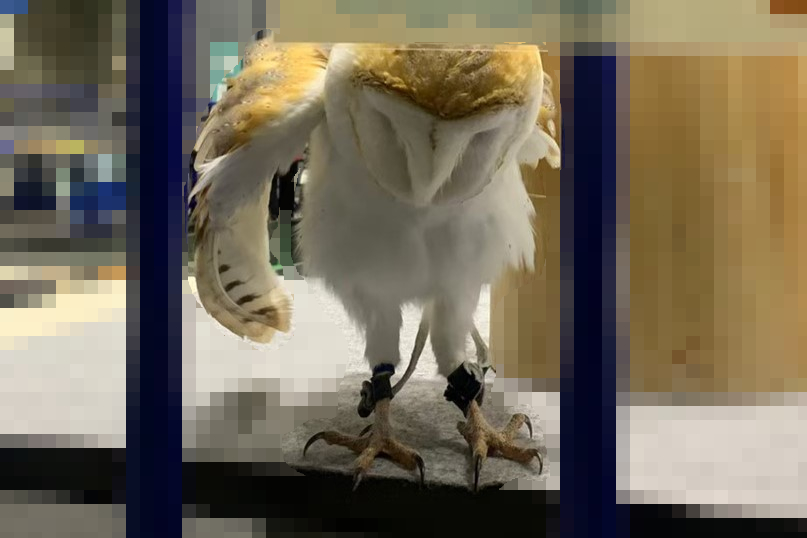

甲羅に乗ったり、暗い室内のため誤って蹴ってしまうことも。

スタッフがおらず、無法地帯のようでした

スタッフが細心の注意を払って行う場合もあるでしょうが、何せ上記のような状況は少なくありませんでした。

教育から見た"ふれあい"

ここからは、教育的観点から考えてみましょう。

教育基本法を見ると、“環境教育”や“いのちの教育”に関する目標として『生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと』とあります。

木枠の中でジッとしていたチンチラ。

チンチラは夜行性の野生動物です

ふれあい動物園では、夜行性の野生動物を日中に利用したり、野生下では集団行動をする動物を単独にしたりと、習性や生態が無視された不自然な状態が非常に多いです。

果たして、そこから自然環境への理解は生まれるでしょうか。

まだまだ親の愛情が必要な幼い動物が親から引き離されたり、幼齢期を過ぎると用済みとなってしまうことも…

果たして、生命を尊重していると言えるのでしょうか。

動物に対する誤った優位性を植え付けかねません。

「餌やり」には動物の栄養管理上の問題もあります

思いやりの心は、相手の気持ちを想像し、共感することで育まれます。

もし自分が、知らない人たちに触られたら?

囲まれ、ジロジロ見られ続けたら?

髪や手足を引っ張られたら?

狭い空間に閉じ込められたり、身体を拘束され続けたら?

嬉しいと感じる人は少ないのではないでしょうか。しかし、ふれあい体験の場では“当たり前”のこととなっているため、想像力や共感力は鈍化してしまいます。

脚に繋がれたリーシュで宙づりになっていました

事業者によっては「ストレスの少ない触り方」のレクチャーを行っています。一見、動物への優しさが身に付くように感じますが、前提に“触られることはストレス” という事実が存在します。学べるものは、本当の優しさなのでしょうか。

このように、動物ふれあい事業を“環境教育”や“いのちの教育”の観点から考えると、多くの矛盾や問題が見えてきます。

動物のあたたかさや心音を感じることは、心動かされる体験かもしれません。しかし、その体験の多くは、動物の苦しみの上に成り立つもの。動物への歪な理解に繋がる恐れがあることを忘れてはいけません。

変わる"ふれあい"事情

近年、事業者側の意識も変わってきているようです。

ある公立動物園を調査していた時のこと。元々は不定期で「ふれあいコーナー」を設けていた園でしたが、動物福祉を鑑み、実施しないことになりました。

コーナーが無い時は食糧庫に入れられていました

(写真は食糧庫での状態です)

変化は、他国でも起きています。

例えばオーストラリア。

旅行者を中心に人気のアクティビティである“コアラの抱っこ”ですが、現在は半分以上の州で禁止になっています。可能な州であっても、抱っこの取り止めを選択する園が増えています。その理由は「人間に抱っこされることは、コアラにとってストレスであるため」というもの。

人間中心の体験への問題意識は、世界中で広まりを見せています。

平和的な教育を!

子どもに“生きものやいのちの大切さ”を伝えるのは、動物たちの役割ではありません。

Muiを立ち上げる以前、私は9年ほど自然環境教育の指導員として活動していました。その中で、動物を飼育下に置かずとも、子どもたちが動物への思いやりや生命の大切さに気付く瞬間を、たくさん見てきました。

私たちの周りには、多様な野生動物たちが暮らしています。たとえ姿は見えなかったとしても、想像し、存在を感じることができます。遠い地の野生動物たちに想いを馳せられるような、素晴らしい映像作品もたくさんあります。

環境教育の機会は身近に溢れています。

そして、動物たちが自由に生き、世代を繋ぐ姿を温かく見守ることは、いのちの教育に繋がります。

大切なのは、子どもたちを取り巻く社会が、その機会をどれだけ大事にできるか。

私たちは、“生きものやいのちの学び”を、他者の感情や生命を犠牲にせずとも見出せるはずです。

みんなで、動物にも子どもにも優しい教育を目指しませんか?

自然や他生物を尊重し、平和に共存する社会を

Muiでは、野生生物や自然環境への理解を深め、思いやりの心を育む環境教育を実施しています。ご希望の方はお問い合わせフォームまたは以下の連絡先から気軽にご連絡ください♪

contact@mui-wildlife.org (担当:山本)

参考:

International Owl Center「Owl Glossary」https://www.internationalowlcenter.org/owlglossary.html#gularfluttering(閲覧日2025年4月7日)

文部科学省「教育基本法」https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/mext_00003.html(閲覧日2025年4月8日)

WILD WELFARE「NUTRITION AND FEEDING」https://www.internationalowlcenter.org/owlglossary.html#gularfluttering(閲覧日2025年4月7日)

The Guardian「Should cuddling koalas be legal? Here’s why there’s a push to ban it in Queensland」https://www.theguardian.com/australia-news/article/2024/jul/04/koala-cuddling-ban-queensland-lone-pine-sanctuary(閲覧日2025年4月8日)